Extrait de Quand la Science parlait arabe, sous la direction de Fouad Laroui et Saâd Tazi, Actes de la 1ère édition de la Semaine de la Science, Université Mohamed VI Polytechniques (UM6P), Maroc, juin 2022.

Les femmes et les hommes de ce siècle, qu’ils se réclament des sciences et techniques, des arts, cultures et religions, sont confrontés à un problème planétaire de surchauffe et probablement de survie qui se résume à une question d’optimalisation mathématique : comment paver/sauver le plan du monde sans saturer ni déborder l’espace et le temps ? En cette phase de transition, subitement à court d’espace et de temps, comment pourrions-nous faire mieux avec moins, beaucoup moins ? Notre existence est désormais contrainte par des « catastrophes » – au sens topologique du terme, c’est-à-dire des singularités survenant aux « bords des formes » (René Thom). Une géométrie restrictive s’impose désormais à nous comme horizon indépassable. La prochaine civilisation post-occidentale – qui sera mondiale ou ne sera pas – devra impérativement transformer le règne du quantitatif et de la croissance en règne de la qualité et de la sobriété.

‘Umran, remplir l’espace et le temps

Si, d’un mot, il fallait résumer la situation actuelle de l’humanité, pour le meilleur et pour le pire, c’est son encapsulation dans un espace-temps dangereusement contracté. Les sciences confirment que le réchauffement climatique est produit par une humanité invasive et débordante, des activités nocives et toxiques, des croissances et excroissances agissant en forces géophysiques perturbatrices de la biosphère. Le rétrécissement de l’espace et l’accélération du temps font que, plus que jamais, l’enjeu civilisationnel à même de répondre au défi climatique consiste à trouver une ou plusieurs manières de remplir l’espace et le temps, sans les maculer, saturer ou les consumer. Même la transformation numérique, dont on a faussement prétendu qu’elle était un processus immatériel, suramplifie cette saturation physique par une accélération poursuivie désormais dans la psyché des individus. Il faut donc annoncer la mauvaise nouvelle : l’équation à résoudre – comment faire mieux, avec moins ? – n’est pas d’ordre algorithmique mais relève d’une géométrie restrictive où la complexité doit être comprise non plus classiquement dans le maillage de ses nœuds et leur étendue réticulaire, mais dans l’agencement de ses plis et replis (multi-pli-cité) de matière, d’artefacts, d’immondices. Le mot arabe ‘Umran exprime exactement cette notion de « rempli » qui est fondamentalement une mise en « plis » spatio-temporelle ; le concept d’Ibn Khaldoun définit précisément la civilisation comme fondamentalement un rapport au temps et à l’espace, comme un « type de climat » propre à une physicalité particulière (le « remplissage », selon un motif ou pattern spécifique, d’un volume et d’une durée) – et pas vraiment comme une forme d’urbanité, de civilité ou de rapport à la polis grecque. Pour l’historien maghrébin, considéré comme un précurseur de la sociologie, une civilisation entre en crise, se nécrose puis se meurt dès lors qu’elle ne sait plus comment paver son plan immanent, que ses rapports au temps et à l’espace décomposent son paysage et son horizon évolutifs.

Face à la crise de civilisation qui s’exprime à travers le désordre climatique, la pandémie du Covid, l’accroissement des inégalités, la raréfaction des ressources naturelles, la fonte des pôles, le sixième continent plastique, les mouvements migratoires, les crispations identitaires, les extrémismes, etc., la tentation est grande de se recroqueviller dans une posture nostalgique et d’envisager l’avenir (« le devant ») comme souvenir du passé (un « avant »). Cette posture tournée vers le passé – « c’était mieux avant » – est elle-même une pathologie réflexe et retard de notre civilisation mondialisée, puisqu’elle expose dans différentes cultures et religions encore une fois la même contraction du présent sur un passé antérieur, temps déchu, éculé ou hors d’atteinte, le plus souvent mythifié. Force est de constater que la solution aux problèmes actuels de l’humanité ne réside pas dans un passé idéalisé, c’est-à-dire extrait de la temporalité propre à ses conditions initiales, sachant que le temps est de nature foncièrement irréversible et que l’on ne « baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». La présence d’un tel passé – dont par ailleurs on s’abstient de toute relecture critique – consacre une réinvention de la tradition qui ne transforme rien du monde, ni n’anticipe sur les périls à venir.

Salaf, quête de sens et idéalisation du passé

Dans ce contexte mondialisé, et plus particulièrement en milieu islamique, ce qu’on a appelé la Réforme (l’islah) a été depuis plus de deux siècles un mouvement réactif par rapport à la modernité occidentale, à son hégémonie basée sur son triomphe matérialiste ainsi que sur l’essor des industries, sciences et techniques. Les penseurs musulmans, voulant sortir du carcan traditionnel, soumis au joug colonial et aux visées impérialistes, ont opté pour le nationalisme et pour l’éducation de masse comme sorte de « mise à niveau » des sociétés d’Afrique-Asie. Sur le plan de leur inspiration spirituelle, ils ont adopté une posture de ressourcement consistant à idéaliser et modéliser la phase historique des trois premières générations de musulmans correspondant à l’ère des pieux ancêtres (al aslaf al salihin). Cette modélisation de la phase des origines, c’est-à-dire d’une histoire vidée de son historicité et de sa réflexivité, est aujourd’hui non seulement un facteur largement prédominant mais aussi mentalement conditionnant pour près de 1.7 milliard de musulmans. Sa prégnance fait qu’elle opère telle une « structure mythique et mystique » où selon l’étymologie des mots, l’« ancien » et le « religieux » s’apparentent au « prêt » (salaf) et à la « dette » (din) : la croyance est vécue et pensée comme une « créance » due à un passé glorieux. Mais force est de constater que cette structure mythique, qui imprègne tous les courants religieux de l’islam contemporain, n’a pu produire une révolution intellectuelle, un renouveau de rationalité, un sursaut de créativité, ou encore le réveil religieux et spirituel tant annoncé à la mesure du règne matérialiste et consumériste qui ravage le vivant, l’air, la terre et la mer. « Éveillés, ils dorment » (Héraclite). Nous sommes très éloignés de ce que la civilisation islamique, toute projetée en avant, façonnait comme mondialité éclairée, comme quinte essence condensant des corpus autant vastes que profonds de connaissances, d’explorations et de découvertes, de sciences expérimentales, de physique et de métaphysique. La modernité en islam s’apparenterait là aussi à un Age d’or, à un processus qui semble condamné à n’exister que plus de mille ans en arrière…

Iqbal, quête de science, foi en l’agir et l’avenir

Face à l’impasse planétaire actuelle de notre hypermodernité basée sur la marchandisation à outrance, le laissez-faire et la croissance économique à tout prix, le contrôle et la manipulation infotechnologiques des individus (traités en bétail cognitif), face aux cogitations trop souvent contraintes par la « peur de penser » (elle-même induite en islam par l’emprise théologico-politique), l’iqbal émerge comme une nouvelle structure mythique résolument tournée vers l’avenir et la résolution de ses inconnues. Produit d’une recherche étendue sur une dizaine d’années et sur des travaux de terrain au Maghreb, au Sahel, au Machrek et en Europe, l’iqbal exprime une manière, à la fois rationnelle et spirituelle, d’être dans son temps et une approche constructiviste des futurs possibles, envisageables. Au regard du plus grand nombre, sa valeur réside dans le fait que cette notion est en soi une production de sens, inscrite dans le faisceau sémantique de sa racine arabe/sémitique qa-ba-la, dont la famille de mots signale sans ambiguïté une inclination à se projeter hors de soi, en avant plutôt qu’à rebours, à se fixer des horizons spatio-temporels, à envisager tout ce qui est de l’ordre de l’inaccompli et qu’il s’agit d’entreprendre, vers l’altérité et le prochain, à se confronter à l’opposé et au contradictoire. L’iqbal n’est pas une notion importée, mais un concept endogène, intelligible et surtout opératoire pour rédéfinir les rapports aux savoirs, à l’économie, à l’écologie, au politique, au juridique, à l’altérité et au genre. Il se trouve que ce concept porte le nom d’un penseur indo-pakistanais, Mohamed Iqbal, qui, avec un ouvrage simple mais combien fécond, La reconstruction de la pensée religieuse en islam (écrit en anglais et paru en 1930), accéda immédiatement au rang de plus important philosophe musulman du XXe siècle. La philosophie de l’iqbal poursuit donc la voie d’invention de la modernité en islam en dialogue avec les sciences et savoirs de son temps, telle qu’elle fut envisagée par cet homme de lettres surtout connu comme étant le « poète de l’orient » (cha’ir al charq).

La pensée de l’iqbal procède d’un concept islamique, la « quête de science » (talab al ‘ilm), qui l’universalise (« chercher jusqu’en Chine »). Elle œuvre à une philosophie possibiliste et prospectiviste, animée par une raison agile : dès lors qu’elle bute sur un paradoxe, une aporie, une contradiction fut-elle profonde, cette pensée ne se fige pas, ne procède point à rebours de la flèche du temps. Elle ne se contracte pas en se fixant sur des choses connues d’avance, en entretenant sciemment la confusion entre souvenir et avenir, mais déclenche plutôt un processus cognitif mobilisant pleinement les approches de la rationalité, de la criticalité et de la complexité. Le concept islamique de « quête de science » n’est pas une finalité en soi mais constitue une voie heuristique pour explorer des possibles viables et identifier des solutions aux immenses défis sociétaux, économiques, environnementaux de ce siècle.

Haq, réalité, vérité, droit, divinité

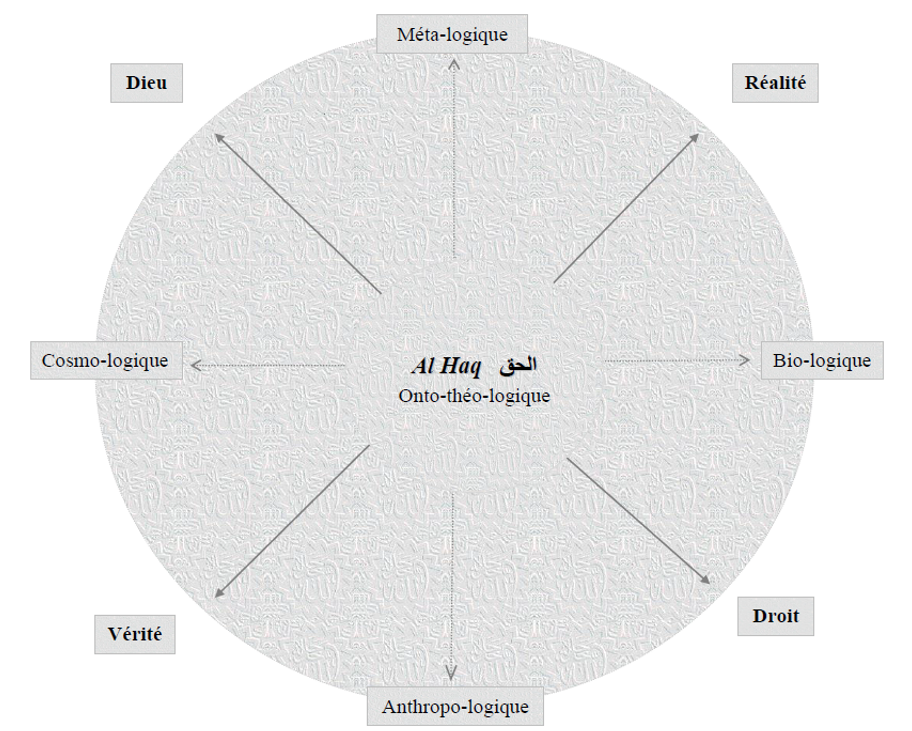

Si la quête de science est un moyen, et non un but en soi, quel peut être alors le dessein d’une philosophie de l’iqbal ? Sa finalité nous ramène au croisement de la réalité, de la rationalité et de la spiritualité, des axes fondamentaux structurant nos modes d’existence en mettant en service la foi en islam dans une transformation de l’homme, de la société et du monde. Aucun changement n’est envisageable si rien en l’homme ne change, affirme de manière péremptoire le Coran. La finalité poursuivie nous conduit logiquement au texte coranique pour aborder à la fois sa complexité et sa simplicité profonde. L’analyse classique du Coran met en évidence sa structuration selon des topiques (versets médinois et mecquois), des prétextes (cause, asbab) et aussi en certains endroits un mécanisme d’abrogation ou de mise à jour (al nasikh wal mansukh) de la Révélation. L’approche de l’iqbal suggère une autre manière d’aborder la complexité coranique en mettant en évidence sa profondeur logique déployée en paliers ; a) méta-logiques (versets autoréférentiels, où le Coran traite du Coran) ; b) anthropo-logiques (passages référant notamment à la nature foncière de l’homme, fitra) ; c) bio-logiques (signes manifestes et probatoires d’un principe créateur) ; d) cosmo-logiques (perplexité et « magnifiscience » de la création continue, tajdid al khalq). Cette profondeur logique procède d’un motif central, qui organise toute l’architecture onto-théo-logique et l’ingénierie du sens : AL HAQ.

Complexité coranique et profondeur logique

« Nous leurs montrerons Nos signes sur les horizons et en eux-mêmes jusqu’à ce que cela leur apparaisse que cela est la vérité » (al haq). (C, 41, 53)

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

Et c’est précisément au cœur du texte coranique, là d’où fusent ses pulsations organiques et où converge la descente étoilée (munajaman) de ses signes multiplexes (ayats), que l’iqbal poursuit sa finalité ultime. Si au sein de l’univers, Dieu Lui-même œuvre chaque jour à la fabrication et à la maintenance du monde, comment donc l’homme pourrait-il s’abandonner à un fatalisme non pas actif (se maintenir toujours à la hauteur des évènements, habiter dignement son malheur ou sa réussite) mais passif (l’homme n’aurait rien à faire, sinon corrompre la terre, seul Dieu travaillerait la création), à adorer superstitieusement la lettre et le verbe ? Tout dans le Coran exprime un verbe d’où le sens ne s’extrait (takhrij) de sa racine que pour mettre en acte des signes et des signifiants. La germination du verbe n’est possible que si elle s’effectue en agir, en action, en signe insinués dans les événements et tout ce qui advient de manière adventice (muhdath) comme adjacents possibles. Un verbe sans puissance d’agir est défait de son élan vital : il consacre au mieux un platonisme abscond et au pire un objet fétiche. Dans l’épuration monothéiste apportée par la révélation coranique, l’adoration du texte sacré risque d’aboutir à l’idolâtrie de la langue (les langues sémitiques sont depuis toujours considérées par leurs locuteurs comme célestes et éternelles) si elle ne se traduit pas immédiatement en actes participant pleinement à la création continue du monde, car, en définitif, ce sont les manières d’agir et de faire qui déterminent la nature des relations à une parole d’essence divine.

Si donc « Chaque jour, Il accomplit une œuvre nouvelle » (C. 55, 29), la pensée de l’iqbal engage l’individu lui aussi dans un mouvement perpétuel, celui du cheminement initiatique du haq, notion polysémique dont il s’agit constamment, tout au long du parcours de l’être, de ses activités les plus prosaïques aux plus hautes méditations, d’en explorer et éprouver toutes les significations et implications. Les chemins vers l’avenir se font humblement, ils se tracent pas à pas, mais ils visent toujours la connaissance perceptive du haq, c’est-à-dire une captation quasi sensorimotrice des réalités physiques, des vérités métaphysiques, des droits du vivant et – possiblement en ultime promesse de sens – des manifestations divines.

Reda Benkirane